Diciembre de 1907. Miles de obreros de la mina San Lorenzo se levantan contra la injusticia y la explotación. Luego de bajar desde la pampa, frente a la intendencia de Iquique se reunieron para reclamar lo que les pertenece: los frutos del trabajo, para quien los trabaja. A su tiempo, la respuesta del gobierno de ese entonces fue clara, tomando posición de lado de los explotadores y reprimiendo brutalmente al pueblo trabajador. Así, sin contemplaciones, en la Escuela Santa María de Iquique, realizaron una masacre que contó entre sus vidas entre 2000 a 2500 obreros, luego de lo cual buscaron silenciarla.

“El Pueblo Obrero”, periódico de la época, clamaba que el minero ¡Pidió un pan y se le dio acero! En la pampa salitrera, explotada por empresas extranjeras, las condiciones eran paupérrimas: para subsistir, su sueldo era pagado en fichas que debían cobrar en las pulperías controladas por los mismos empresarios extranjeros y nacionales (ingleses, alemanes, chilenos, españoles, italianos), siendo su poder adquisitivo bajísimo, pues se había devaluado progresivamente el peso en el último tiempo. El riesgo al que los trabajadores se sometían al ingresar a la mina y los largos turnos de trabajo, a veces de 16 a 18 horas, eran otras de las situaciones que se reclamaban. Los obreros demandaban la suspensión del sistema de fichas y una disminución en la jornada laboral. Se trataba, entonces, de una huelga de carácter reinvindicativa.

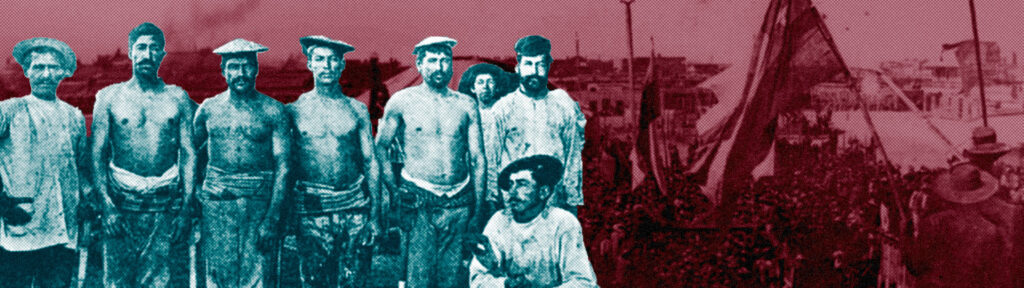

Para llegar a ese punto de la protesta, a ese nivel de unión y conciencia, los trabajadores fraguaron un camino de décadas. A fines del siglo XIX se habían constituido asociaciones obreras como las mancomunales y sociedades de resistencia. Al calor de esta actividad también habían nacido los primeros núcleos anarquistas, entre los cuales se encontraba el primer periódico de esta corriente del país (El Rebelde en 1898), así como agrupaciones ácratas, de corriente anarquista. De hecho, en ese mismo contexto de organización de diversos sectores del proletariado chileno, el movimiento obrero ya había conocido de matanzas. En 1903 se produjo la Huelga portuaria de Valparaíso, y en 1905 la huelga de la carne en Santiago, ambas que terminaron a fuego y sangre.

Así, el 10 de diciembre los obreros, de oficina a oficina, difundían el mensaje: ¡Que ya basta de la explotación e injusticia! Se inició la Huelga en San Lorenzo y se extendió luego a todo el cantón, abarcando 30 oficinas y más de 40.000 obreros, declarándose luego la huelga general de Tarapacá.Levantaron sus demandas ante la administración de la oficina, quienesse negaron a todo aumento y los “mandaron” a trabajar de vuelta. Los trabajadores se reunieron y fueron oficina por oficina agitando a los trabajadores para que no volvieran al trabajo, para que pararan la producción.

Luego de ello, miles y miles de obreros bajaron al pueblo. Del 15 al 21 de diciembre, para obtener una respuesta del Intendente, llegaron por las pendientes al puerto: “veintiséis mil bajaron o tal vez mas, con silencios gastados en el salar. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa, los postergados. No mendigaban nada, sólo querían respuesta a lo pedido, respuesta limpia”. (Cantata Santa María de Iquique). Se unieron a ellos, solidarizando, gremios, carpinteros, maestranza, carreteros, pintores, sastres, jornaleros, panaderos, gasfiteros, cargadores.

El intendente provisional, Julio Guzmán, trató de maniobrar con los obreros para que volvieran a la pampa y dejaran sólo una comitiva en el lugar. Ante la negativa de los obreros, debió ubicarlos e la Escuela Santa María de Iquique y los hizo esperar. Mientras tanto, por tren y a pie seguían llegando miles de pampinos, incluso mujeres e hijos. Los trabajadores, mediante los comités de obreros en huelga controlaban la ciudad y reglamentaban el tránsito. Siete días los tuvieron esperando, hasta que el día 20 de diciembre Pedro Montt decretó Estado de Sitio, impidiendo el tránsito y la bajada de más pampinos, dando 24 horas a los huelguistas para abandonar la Escuela. El gobierno envió barcos de guerra, algunos despachados desde Valparaíso y designó jefe de Plaza a Roberto Silva Renard.

El 19 de diciembre había llegado el intendente Eastman, quien conversó separadamente con el comité obrero y con los empresarios. Estos últimos se negaron a aceptar demandas si los obreros no se desmovilizaban, pues en sus palabras, negociar bajo la presión de la masa “significaría una imposición manifiesta de los huelguistas y les anularía por completo el prestigio moral que siempre debe tener el patrón sobre el trabajador para el mantenimiento del orden y la corrección en las faenas delicadas de las oficinas salitreras”. Esto implicó una suspensión de las conversaciones por parte del comité obrero con el intendente.

El General Silva Renard emitió la orden de desalojo de la Escuela. Se dirigió, junto al coronel Ledesma y el ejército a la Escuela Santa María, donde calculaban unos 5000 ocupantes y en la Plaza unos 2000. Allí, miles de obreros se encontraban en un acto, gritaban consignas y ondeaban sus banderas. Ahí, en la escuela misma, los regimientos descargaron sus armas contra los obreros. Fallecieron entre 2000 y 2500, en un claro intento de establecer un castigo ejemplar para los trabajadores que se habían rebelado contra las injusticias. Después de ocupar un supuesto lugar de “arbitraje”, el gobierno mostró su verdadera cara, su complicidad con los explotadores, dando continuidad a las condiciones paupérrimas en las que el trabajador se desempeñaba diariamente.

¿Qué podemos decir hoy, a más de 100 años de este (terrible) hito para la clase trabajadora?

No es ninguna novedad que los gobiernos están en la vereda de los empresarios. La historia y las múltiples masacres y matanzas al pueblo organizado así lo muestran. Confiar de cualquier manera en los gobiernos, aún más en las condiciones actuales, es una vía segura a la derrota. De ahí, más de un siglo de luchas populares parece indicar la relevancia que adquiere el elemento de la organización permanente, que permite construir las condiciones materiales para cambiar la correlación de fuerzas mediante la acción de masas. Esto es, las masas, la vanguardia y una conducción que permitan una direccionalidad que abra caminos de victoria.

Hoy las organizaciones han quedado reducidas a gremios que negocian una vez al año mejoras salariales, porque se ha desalojado la legitimidad de la organización para transformar radicalmente las injustas condiciones en que vivimos, e incluso, se ha desalojado el lugar central que ocupa la condición humana y la necesidad de combatir la explotación de manera clara, sin ambigüedades ni entreguismos. La independencia de clase es una condición necesaria para que los intereses de los trabajadores no sean cooptados ni aplastados por los empresarios. Proyectar un futuro para el pueblo trabajador es una tarea del presente, urgente, a la cual es necesario abocarnos sin descanso para constituir el poder que permita arrebatar dignidad y conquistar una vida distinta.

Aun cuando las condiciones históricas hoy tengan otros tintes, cuando la pobreza se camufla bajo las formas del acceso al consumo, el pueblo trabajador sigue enriqueciendo a la clase explotadora, mientras vive las penurias del día a día y cada día debe apretarse más el bolsillo para sobrevivir. Santa María de Iquique es un ejemplo de rebeldía obrera.

Porque la organización es necesaria y la revolución es posible, aquí construimos las condiciones para una vida digna.